- ホーム

- 登山道、道標、休み場 設計、修復、整備

山や森、美しい高原や湿地、将来世代に残すべき自然遺産を現世世代は惜しみなく奪っています。

これを避けるためには、物言わぬ将来世代に代わって奪われた自然の復活を目指す「フューチャー・デザイン」が必要です。

どんなに美しい山や森、高原や湿地があっても、道がなければ訪れることができません。

自然に触れるには「道」が必要です。

登山道の荒廃実態の調査並びに修復、新設にかかわる設計と整備のご相談に応じています。

荒廃する登山道、遊歩道、破損する道標、案内板

|

|

|

|

||

|

登山者の踏圧で裸地化した山体 |

雨後流路と化す登山道 |

土壌流出で地表低下した休憩地 |

||

|

|

|

|

||

|

水溜り登山道 |

土壌流出で洗掘した遊歩道 |

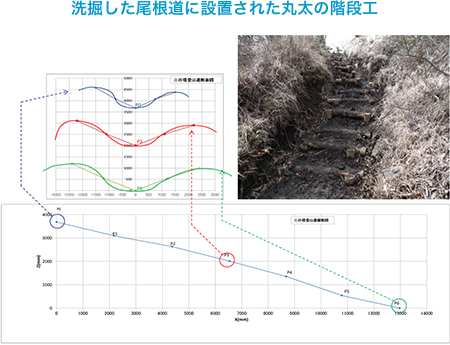

杭打ちと流水で基盤岩まで |

自然植生の回復を目指す登山道修復の設計、

自然植生を維持する新設登山道の設計

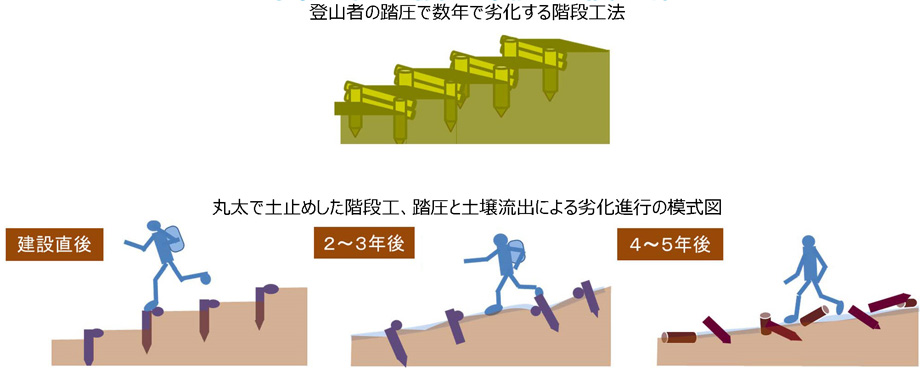

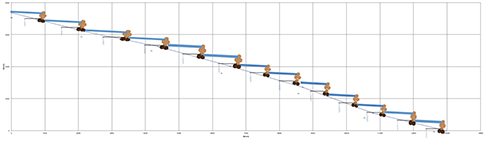

荒廃の進行を防ぐために木道が多く作られています。工事費が高いのが欠点ですが、比較的平坦な場所では有効かつ快適な歩行ができます。しかし、傾斜地への階段木道の設置には、土中に杭を打って固定する必要があります。杭打ちは地盤構造を破断します。

階段木道は下山時の衝撃踏圧で変形しやすく、雨水の流下や凍上、霜柱で土壌流出し、耐用年数が数年と短いことが欠点です。さらに、改修工事の度に打杭による地盤の損傷と歩行路面の位置が低下し、改修の意図とは逆に登山道周辺の荒廃を進めてしまうという問題を抱えています。

荒廃をもたらした根本の原因は歩行者の地表踏圧ですから、こうした荒廃区間では踏圧を排除できる改修工法を採らねばなりません。自然保護を「利用と保護のバランス」思考から「利用しながら将来世代のための環境復元」思考へと志向のパラダイム変換が必要です。

現生世代のための「登山道としての機能の確保」と、未だ存在しない将来世代のための「環境復元」の両立をめざし、元の自然の平衡状態に戻ろうとする「自然の治癒力」を利用した新しい工法を弊社は提案しております。

|

|

|

裸地化する前の美しい尾根道 |

杭打ちせず木板をバランスよく |

積雪グライドで破損しない案内板、道標、グリーン・ロープの設計

従来の案内板や登山標識の設置工法は、太い木杭を土壌内に埋設するものでした。

MTS雪氷研究所は、土壌構造を痛め、積雪グライド(積雪の斜面に沿った流動)でも破損しにくい新工法を開発し、案内板や標識の設計のご相談に応じています。

|

積雪グライドで傾斜した案内板・道標 |

|

積雪グライドによる破損を防ぐため積雪前に |